Su mirada se quedó clavada en la pulpa de aquel higo que acababa de abrir con pulso trémulo. Sus uñas, largas y ligeramente corvas, amarilleadas por el tiempo, se habían ensuciado con el dulce y viscoso jugo de la fruta, y el interior de ésta, con sus vellosidades carmesíes, le recordó la masa sanguinolenta en que aquella ominosa Guardia Pretoriana había convertido a la carne de su carne, si bien sabía que era un mal necesario que ella misma, muy a su pesar, había propiciado.

Soltó el fruto con desdén y éste se estrelló contra el pavimento, quedándose adherido parcialmente a él, tal era su grado de madurez. Julia levantó la vista durante unos segundos para fijarse en el esclavo sumiller que se acercaba presto a rellenar su áurea copa. De modo casi inconsciente le hizo un gesto negativo meneando la cabeza y, entornando lentamente los párpados, volvió a ensimismarse en el higo reventado contra el marmóreo solado. Ahí estaba él, fútil, insignificante, derramando su fragante néctar sobre el "opus sectile" verde y grana de perfecta y armónica geometría.

Rememoró entonces las idílicas imágenes de los tiempos felices, cuando sus hijas, las dos Julias, aún eran pequeñas y su marido, Julio Avito, todavía no había alcanzado el rango de cónsul y ejercía de esposo y padre afectuoso. Qué hermosas eran sus niñas, cuánta vitalidad había en aquellas pequeñuelas vivarachas y traviesas que correteaban arriba y abajo por las amplias estancias de su suntuosa “domus” romana. Cómo añoraba también su casa natal de Emesa, en Siria, una villa suburbana tan luminosa, tan clara…y sobre todo, aquel mosaico tan primoroso que su padre, Julio Bassiano, había encargado a unos afamados artesanos, oriundos de Cartago, para decorar el triclinium familiar. El motivo central, con la diosa Anfitrite cabalgando sobre un delfín, se mantenía vivo en su memoria como tantos y tantos recuerdos de tiempos en los que la paz y la calma no hacían presagiar el intenso y azaroso ajetreo con que se desarrollaría su ulterior existencia. Cuán deliciosa era aquella vida provinciana, sencilla y campechana, desprovista del fasto mundano de la matrona imperial en la que se había convertido por méritos propios.

La luz asiática que la vio crecer se cubrió de sombras en su mente, cuando recordó momentos más infaustos: la conspiración que hubo de llevar a cabo para terminar de una vez por todas con las excentricidades de su nieto, que a punto estuvieron de llevar a su familia y a todo el Imperio a la bancarrota. No podía permitirlo, por más que amase a su descendiente, un bello efebo que había perdido el norte.

—El pobrecito no sabía lo que quería, tanto poder a tan temprana edad lo había trastornado— se decía. Pero lo peor de todo era su cabezonería, era tan testarudo que se obcecaba en aquellos rituales religiosos absurdos. ¡Pero si ya nadie podía rendir culto a ninguna deidad más que a él y a su dichoso Deus Sol Invictus!

—El pobrecito no sabía lo que quería, tanto poder a tan temprana edad lo había trastornado— se decía. Pero lo peor de todo era su cabezonería, era tan testarudo que se obcecaba en aquellos rituales religiosos absurdos. ¡Pero si ya nadie podía rendir culto a ninguna deidad más que a él y a su dichoso Deus Sol Invictus!

Ella misma había adorado a esta divinidad exótica, demiurgo de su ciudad, Emesa, cuando aún portaba su nombre original: El Gabal. Pero su nieto había llevado las cosas a extremos insospechados, no sólo se había autoproclamado sumo sacerdote de la nueva religión, sino que subyugaba a todo el Imperio con el culto exclusivo a este dios solar. Y ella sabía que eso estaba generando antipatías contra su persona y, por ende, contra su dinastía.

—Todo el día con esas estupideces— se repetía. Y mi hija Julia Soemia también le apoyaba en sus extravagancias y locuras, hasta en sus orgías multitudinarias le seguía, cosa nunca vista desde los tiempos del depravado Calígula. Madre e hijo eran tal para cual. ¿Acaso yo, y sólo yo, soy la única persona sensata y cabal de esta familia? ¿Por que no han heredado ellos mi inteligencia y mis dotes para la política y los asuntos de estado, por qué?- se preguntaba una y otra vez.

—Todo el día con esas estupideces— se repetía. Y mi hija Julia Soemia también le apoyaba en sus extravagancias y locuras, hasta en sus orgías multitudinarias le seguía, cosa nunca vista desde los tiempos del depravado Calígula. Madre e hijo eran tal para cual. ¿Acaso yo, y sólo yo, soy la única persona sensata y cabal de esta familia? ¿Por que no han heredado ellos mi inteligencia y mis dotes para la política y los asuntos de estado, por qué?- se preguntaba una y otra vez.

Ni qué decir de la antipatía que sentía por las esposas y amantes que su nieto se había echado: la vestal, con el escándalo y las repercusiones, a todos los niveles, que supusieron sus primeras nupcias con ella, la viuda, el auriga, el atleta…y tantos y tantos otros amantes ocasionales a los que el emperador Heliogábalo, convenientemente maquillado cual fémina y envuelto en sedas que prontamente hacía caer a sus pies, entregaba su cuerpo noche tras noche, a veces incluso a cambio de unos miserables denarios, como si de una meretriz barata se tratase. La ridiculez a la que llegaba aquel degenerado adolescente no tenía límites, así como tampoco los tenía su crueldad, la cual alcanzaba las cotas más elevadas precisamente cuando intentaba hacerse el simpático, el gracioso, e invitaba a cuanto patricio se le cruzaba en el camino a banquetes donde los manjares que se servían contenían excrementos o insectos ponzoñosos o cuando no, los asfixiaba con el dulce aroma de millones de pétalos de rosas y violetas vertidos sobre ellos.

—¿Cómo podían ser tan diferentes mis dos nietos? ¿Por qué Vario era el polo opuesto de Alejandro, en virtud de qué diferían tanto?— volvía a interrogarse la abuela.

Vario Avito, que tomaría el nombre de Marco Aurelio Antonino, para posteriormente mutarlo por Heliogábalo, era un muchacho alocado, mercurial y amoral, que gozaba con escandalizar al pueblo y al senado con sus costumbres licenciosas, con su bisexualidad desinhibida y desenfrenada y lo peor de todo: escapaba al control de su yaya, a su dominio, ya no había manera de hacerle entrar en razón respecto a cualquier tema sugerido por la matriarca del clan. Era demasiado independiente y libertino. Roma ya no le aceptaba como su Imperator Caesar Augustus y su abuela Julia Maesa tampoco. Sin embargo, su primo Alejandro Bassiano, entronizado después como Marco Aurelio Severo Alejandro (aunque más conocido como Alejandro Severo) era justo lo contrario, de carácter afable y pacífico, era su docilidad la característica por la que su abuela había vuelto sus ojos hacia él.

Vario Avito, que tomaría el nombre de Marco Aurelio Antonino, para posteriormente mutarlo por Heliogábalo, era un muchacho alocado, mercurial y amoral, que gozaba con escandalizar al pueblo y al senado con sus costumbres licenciosas, con su bisexualidad desinhibida y desenfrenada y lo peor de todo: escapaba al control de su yaya, a su dominio, ya no había manera de hacerle entrar en razón respecto a cualquier tema sugerido por la matriarca del clan. Era demasiado independiente y libertino. Roma ya no le aceptaba como su Imperator Caesar Augustus y su abuela Julia Maesa tampoco. Sin embargo, su primo Alejandro Bassiano, entronizado después como Marco Aurelio Severo Alejandro (aunque más conocido como Alejandro Severo) era justo lo contrario, de carácter afable y pacífico, era su docilidad la característica por la que su abuela había vuelto sus ojos hacia él.

—Sí, sin lugar a dudas, mi decisión ha sido la correcta— se decía para sus adentros Julia Maesa mientras asentía con la cabeza sin darse cuenta.

Intentaba alejar de sí los fantasmas de la duda y el remordimiento. Ella había instigado aquel complot para derrocar a su díscolo nieto Heliogábalo y sustituirle por Alejandro, a todas luces más sumiso y obediente. Pero, aún así, no esperaba un final tan trágico y cruento. Aquello se le había escapado de las manos, aunque no era culpa suya, no, no lo era - insistía en su fuero interno - los causantes del crimen eran los pretorios responsables de la matanza. Ellos y sólo ellos eran los culpables, ella no había hecho más que lo que consideraba un bien para Roma y para su dinastía: los Severos. El sacrificio de los suyos era justo y necesario, pero ensañarse así con los cadáveres ya lo consideraba denigrante.

Intentaba alejar de sí los fantasmas de la duda y el remordimiento. Ella había instigado aquel complot para derrocar a su díscolo nieto Heliogábalo y sustituirle por Alejandro, a todas luces más sumiso y obediente. Pero, aún así, no esperaba un final tan trágico y cruento. Aquello se le había escapado de las manos, aunque no era culpa suya, no, no lo era - insistía en su fuero interno - los causantes del crimen eran los pretorios responsables de la matanza. Ellos y sólo ellos eran los culpables, ella no había hecho más que lo que consideraba un bien para Roma y para su dinastía: los Severos. El sacrificio de los suyos era justo y necesario, pero ensañarse así con los cadáveres ya lo consideraba denigrante.

—¿Por qué habían tenido que decapitarles y descuartizarles?— Y por si fuese poco, arrastrar sus restos mortales por las calles, como si de perros se tratase y arrojar los de su joven Heliogábalo a las aguas del Tíber. Como si no hubiese sido suficientemente humillante para un emperador haberle asesinado entre las heces de una letrina… ¿No se percataban esos pretorios que estaban mancillando sangre patricia, más aún, sangre imperial? Eso nunca se lo perdonaría a esos infames y espurios asesinos, pero por ahora era más conveniente callar, no fuese que los ánimos volviesen a crisparse contra los miembros de su familia.

Tenía que velar por el futuro de la hija y del nieto que aún le quedaban. De él, de su joven Alejandro, casi un niño, ungido ya emperador, sería la gloria. De ella, de Julia Maesa, sólo el poder.

Levantó sus penetrantes ojos negros del fruto que yacía despachurrado en el suelo y sonrió levemente al senador que tenía enfrente y que intentaba establecer un diálogo con ella. Era inútil, Julia no le escuchaba, continuaba absorta, inmersa en sus pensamientos más profundos, había reparado en la felicidad que le procuraba la tenencia de tal prerrogativa y notaba cómo un sentimiento de euforia se apoderaba de ella, ascendiendo a través de su interior de forma desmesurada. De pronto, su sonrisa se dilató al extremo hasta estallar en una súbita y sonora carcajada. Estaba radiante, en esos momentos volvió a sentirse la emperatriz del mundo.

Tenía que velar por el futuro de la hija y del nieto que aún le quedaban. De él, de su joven Alejandro, casi un niño, ungido ya emperador, sería la gloria. De ella, de Julia Maesa, sólo el poder.

Levantó sus penetrantes ojos negros del fruto que yacía despachurrado en el suelo y sonrió levemente al senador que tenía enfrente y que intentaba establecer un diálogo con ella. Era inútil, Julia no le escuchaba, continuaba absorta, inmersa en sus pensamientos más profundos, había reparado en la felicidad que le procuraba la tenencia de tal prerrogativa y notaba cómo un sentimiento de euforia se apoderaba de ella, ascendiendo a través de su interior de forma desmesurada. De pronto, su sonrisa se dilató al extremo hasta estallar en una súbita y sonora carcajada. Estaba radiante, en esos momentos volvió a sentirse la emperatriz del mundo.

NOTA BIOGRÁFICA: La Augusta Julia Maesa, (Emesa, Siria, 165 – Roma, 224 n.e.), fue la primera mujer admitida como senadora romana, (junto con su hija Julia Soemia). Conspiró para derrocar al emperador Macrino y conseguir el trono para el mayor de sus nietos. Fue también cuñada de un emperador, Septimio Severo, tía de otro, Caracalla, y abuela de los dos últimos de la dinastía Severa: el controvertido Heliogábalo y su primo Alejandro Severo. Su hija, Julia Soemia y el hijo de ésta, Heliogábalo, fueron asesinados, muy probablemente, por incitación suya. Su otra hija, Julia Avita Mamea y su nieto, Alejandro Severo, también resultaron muertos durante un motín en Germania. Julia Maesa feneció durante el reinado de Alejandro, siendo proclamada diosa por el senado y por el pueblo de Roma y consagrada como tal por su nieto.

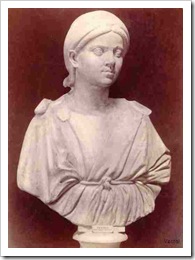

Posando junto a la estatua de Alejandro Severo, en el Museo Arqueológico de Nápoles.